「僕はビジネスに興味がない」と断言する渡部氏。しかし彼が手がける静岡県函南町の『negura campground』は、開業3年で多くのキャンパーが訪れ、月30万円未満の運営費での運営を実現している。お金を最優先にしない経営が、なぜこれほどの成果を生むのか。OUTSIDE WORKSが、この「優先順位を変えた経営」について渡部氏に直接伺った。

※この記事は、キャンプ場のリアルな経営ノウハウに迫る【キャンプ場経営の実学】シリーズの特集記事です。

渡部竜矢(Tatsuya Watanabe)

1981年、北海道生まれ。金融系IT企業で13年間、プロジェクトマネージャーとして勤務。2021年に同社を退職後、静岡県函南町にてキャンプ場「negura campground」をオープンし、代表を務める。趣味は、キャンプ、渓流釣り、音楽。

negura campground

静岡県伊豆半島の付け根、函南町(かんなみちょう)の高台に位置するキャンプ場。富士山と駿河湾、そして夜景を一望できる絶好のロケーションが魅力。SNSなどで人気を博し、キャンパーなら一度は行ってみたい場所。

第1章:キャリア転換の実学——SEからキャンプ場オーナーへ

元システムエンジニアというユニークなキャリアを持つ渡部氏が、なぜキャンプ場経営という道を選んだのか。その背景には、長時間労働に疲弊したSE時代の経験と、函南町移住で出会ったアーティストたちから受けた価値観の転換があった。「お金が多少なくなっても、精神的に豊かな方がいい」—— 10年近いキャンプ経験を武器に、IT業界で培ったスキルを自然に根ざした事業へと転換させた渡部氏。そして「negura campground」という名称に込められた、キャンプの根源的な喜びとは何か。

「仕事の限界」と移住——価値観を転換させた函南町での出会い

——システムエンジニアからキャンプ場経営へ。異色の経歴ですが、まずは開業までの経緯を教えてください。

元々はシステムエンジニア(SE)でした。大学で情報系を専攻し、新卒でNTTデータの子会社に入社して、金融系のシステム開発に携わっていました。担当していたのは、アプリのような華やかなものではなくて、サーバーやネットワークを構築する「基盤インフラ」と呼ばれる、まさに裏方の仕事です。

例えば、地方の銀行さん向けのインターネットバンキングシステムを開発から運用、さらには運用の自動化まで一通り経験しました。これらの経験が、今一人で仕事をする上でかなり活きていますね。

——安定したSEの職から、キャンプ場運営に転身されたきっかけは何だったのでしょうか?

色々あります、表向きの理由ではなく、あまり語ってこなかった理由のひとつとしては、「仕事がきつすぎた」ということです。長時間の労働と重い責任。お金のためだけにこれほど自分の幸せを削っていいのか、と疑問に思う時期がありました。

そんな時に転機となったのが、2016年の函南町への移住です。最初は「新幹線通勤できるし、田舎のほうに住んでみるのも面白いかな」くらいのノリで不動産情報を見ていたら、安い別荘を見つけて。内見に行ったら、そのまま決まっちゃった感じです。

そこで移住して出会ったのが、アーティストや物作りをして暮らしている友人たちでした。彼らは「たくさんお金があるわけではないけど、すごく自由で楽しそう」に生きていて、彼らと接している中で「自分はなぜ自由を奪われてまでお金に縛られて生きているんだろう」と思うようになりました。自分がいかにバランスの悪いものにしがみついていたかに気づかされ、徐々に価値観がひっくり返っていきました。

「お金が多少なくなっても、精神的に豊かな方がいい」と心から思えるようになったんです。

「ダメなら戻ればいい」——セーフティネットが拓いた開業への道

——とはいえ、開業には大きな決断が必要だったと思います。当時、最大の動機や課題は何でしたか?

まず大前提として、

「僕はビジネスに興味がない」んです。

よく「金儲けが第一じゃない」なんて言われますけど、僕の場合も、たくさん儲けたいとか事業を大きくしたいとか、そういう気持ちは初めからあまりありませんでした。

じゃあ何が動機だったかというと、やはり「もっと自由に、好きなことをして生きたい」という純粋な思いでした。そして、当時10年近くハマっていたキャンプなら、自分の強みを活かして仕事にできるかもしれない、と考えたんです。

もちろん「失敗したらどうしよう」という不安はありました。でも、僕にはSEとしてのスキルがあったので、「ダメだったらまたエンジニアに戻ればいい」というセーフティネットがあったんです。だから、周りが思うほど重い決断ではありませんでした。

プライベートな話ですが、実はちょうどそのタイミングで離婚したことも、ある意味で大きなきっかけになりました。一人になった瞬間に、「もうリスク取らない理由がないじゃん!」と吹っ切れて。その日のうちに土地探しを始めましたね。

——場所選びのこだわりについて教えてください。

土地探しには、仕事を続けながら1年ほどかけました。

「キャンプ場の魅力はロケーションが8割」だと思っていて、ここだけは絶対に妥協できませんでした。

特にこだわった条件は主に2つです。

- 絶景: 特に高原からの景色が好きで、この地域でキャンプ場を作るのなら「富士山が見えること」は最優先でした。

- 森: スギの木が整然と並んだ人工的な植林ではなく、色々な雑木がごちゃごちゃと生えているような、野性味のある広葉樹の森を探していました。私自身、キャンプに行っても、周りが針葉樹やスギ林だと少しだけがっかりしちゃうんですよね。

——「negura campground」という名前には、どんな思いが込められていますか?

アウトドアの根源的な喜びって、太古の昔から僕らの遺伝子に刻まれている本能的な感覚だと思うんです。例えば、魚を釣った瞬間の高揚感は「これで家族が飢えずに済む」という大昔の記憶から来ているんじゃないか、とか。火を焚いて、「ああ、暖を取れた」とホッとする感覚もそこですよね。

僕にとってキャンプでテントを張る行為は、動物の「巣作り」と同じ。その原始的な喜びを表現したくて、「巣作り」というキーワードから「ねぐら」という名前を思いつきました。誰でも知っていて、覚えやすい響きも気に入っています。

コンセプトを貫く施設づくり——3D CAD、直火、無電灯の意図

——施設づくりでの、特にこだわった点を教えてください。

- 水場: 一番こだわっています。お湯が出るようにしたり、デザインも3D CADを独学で覚えて自分で設計しました。実はあんまり気が付かれていないのですが、水場の横には、テントを広げて洗えるコンクリートの土間とシャワーも設置しました。東京に住んでいた頃、テントを洗う場所に困った原体験から生まれたこだわりです。

- 直火OK: 自分は直火が本当に好きなので、マナーの問題を理由に安易に禁止したくなかった。当初は少し心配していましたが、マナーが良いお客さんが多いこともあって、全く問題になっていません。

- 電灯の不設置: 「せっかく自然の中に来たのに、煌々と電気がついていたら台無し」だというのが僕のいちキャンパーとしての考えです。夜の暗闇と星空を最大限に楽しんでもらうため、場内には一切電灯を置いていません。当初は安全面で開拓メンバーから反対もされましたが、ここは譲れないポイントでした。その代わり、LEDランタンを無料で貸し出しています。

——地面の草にも、並々ならぬこだわりがあると伺いました。

グランドカバー(地面を覆うように生える植物の総称)は、オープン当初からの大きな課題であり、こだわりでもあります。最初はボコボコだった地面を重機でならした後、好みではありませんが芝生を敷くことも考えました。しかし、函南町に移住して出会った園芸家の友人に「そんなのでワクワクできるのか?」「10年後どうなっていたいか想像しろ」と問われ、考えを改めました。

彼のアドバイスは「短期的な視点で植物を見るな」ということ。様々な種類の種を蒔き、時間をかけてこの土地の気候や土壌に合った植物が自然に生き残っていくことで、人工的ではない、野生味のあふれる本物の草原になる、と。その言葉を信じて、クローバーなどから始めて3年がかりで育ててきました。今では、オープン当初を知るお客様から「感無量です」と言っていただける自慢のサイトです。

種の選定は「丈が低く、週一回の草刈りで管理できる」「踏圧に強い」といった機能要件を元に行っています。最近では「冬でも緑を保つ」という要件を加えて、新たな種を導入しました。様々な植物が競い合い、共存する理想の草原を目指して、今も試行錯誤を続けています。

ぶれない軸——「自分が行きたいキャンプ場」という要件定義

——渡部さんのこだわりを支える、「ぶれない軸」みたいなものがありそうですね

ここまでディテールに関する説明が続きましたが、これらは全て「自分が行きたいと思うキャンプ場を作る」という大方針のもとに設計した結果です。

実はこれ、SE時代に身に着けた仕事のやり方の応用なんです。ウォーターフォール型[^1]のシステム開発では、まず最初に要件(≒大方針)を定義します。実際に設計や実装のフェーズに入ると、様々な問題が発生して判断に迷うこともありますが、こういう時にその要件がぶれない軸になる。

周りからは「こだわりが強い」と表現してもらうことも多いんですが、私自身は常に「自分が行きたいと思うキャンプ場を作る」という最初の要件に立ち返り、そこから外れないように必要な判断を繰り返しているだけなんです。

第2章:収益構造の実学——月30万円で高リピート率を生む仕組み

「僕はビジネスに全く興味がない」と断言する渡部氏。しかし、その言葉とは裏腹に、negura campgroundは開業3年で驚異的な成果を上げている。多くのキャンパーが訪れ、月30万円未満という驚異的な低コスト運営。一体なぜ「儲けを中心におかない経営」が、これほどまでに成功しているのか。独自の予約システムから地域連携戦略まで、常識を覆すビジネスモデルの秘密に迫る。

収益源は「薪」と「信頼」——月30万円で実現する高効率運営

——キャンプ場の主な収益源について教えてください。

もちろんサイト利用料がほとんどですが、意外と大きいのが「薪」の売上です。年間でかなりの金額になります。これは直火OKなのもありますが、薪の品質に徹底的にこだわっている点も評価していただいてのことだと思います。仕入れる薪は必ず自分で焚き火してみて、品質を確かめています。良い薪屋さんからしか買わないと決めているんです。

これも目先の利益を考えたら安い薪を仕入れた方が儲かりますが、来てくれた人に本当に良い体験をしてほしいから、品質には絶対に妥協しない。それをわかってくれるお客様からの信頼が、結果的に売上に繋がっているんだと思います。

——運営コストや人員体制はどうなっていますか?

僕以外に、アルバイトが2人。一人は常連のお客さんだった70代の管理人さん。もう一人は、SNS経由でクラファンの商品発送を手伝ってくれた方で、掃除を担当してくれています。本当に人に恵まれましたね。

そういう意味で、うちのキャンプ場は本当にランニングコストが安いです。トータルのコストは自分も動くので月30万円いかないくらい。水道光熱費は一般家庭より安いくらいで、土地は半分購入して、残り半分を月数万円で借りています。畑を借りるような値段感ですね。

もちろん、事業として成立させるための最低限のコスト意識は持っています。

でも、それはあくまで「この場所を維持するため」の計算であって、「利益を最大化するため」のものではありません。僕にとって大事なのは、無理なく続けられること。普通の企業さんの運営だったら、もっとサイトを詰め込んで、人を雇って、と全く違う運営になっていたかもしれません。

最初の設備投資も、銀行借入はゼロで、クラウドファンディングで集めた資金と、その後の売上で少しずつ拡充してきました。

顧客体験を支える技術:ウェブサイトと予約システムの逆説

——公式サイトは最近までありませんでしたね。何か意図があったのでしょうか?

実は、公式ウェブサイトについてはつい最近まで意図的に制作の優先度を下げていました。予約システムへはSNSから直接アクセスできるようにしていたんです。というのも、このキャンプ場の背景や考え方を、SNSを通して理解していくれている方々の予約で枠が埋まるのならば、無理に間口を広げる必要は無いと考えていたからです。

むしろ、ある程度入口を狭くすることで、お客様の質を担保できていた側面もあると思います。そんな中、開設のきっかけをくれたのが、地元の若いエンジニアの方でした。ある日、SNS経由で「ぜひ手伝わせてください!」という熱いDMをいただいて。まさに「誰か手伝ってくれないかな」と待っていたところに、最高の出会いがあったんです。こうして完成した公式サイトですが、根底にある「想いを共有できる人に来てほしい」という気持ちは変わっていません。

自作の予約システム——「面積換算」で顧客満足度を最大化

——価格設定と予約システムについて教えてください。

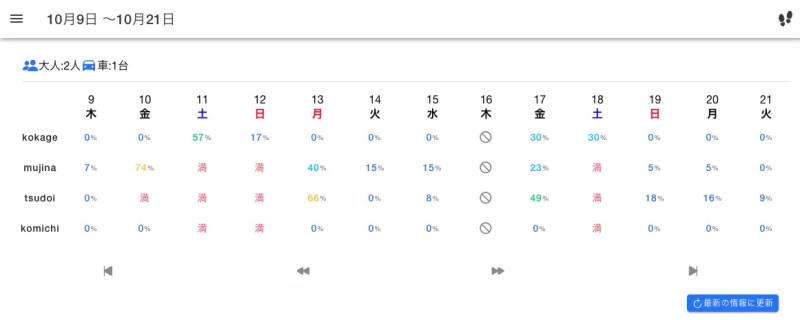

料金体系は「ふもとっぱら」さんを参考にした、人数と車の台数で決まるシンプルな形です。

価格については、オープン当初はプレオープン価格で運営していたため、その後相場を見ながら「これくらいなら許されるかな?」と、正直ビビりながら値上げしました(笑)。来てもらって勝手に帰ってもらう、という今のサービス内容を考えると、個人的にはまだ高いと思っているくらいですが常連さんからの声もあり、今の価格となっています。

特徴的なのは、SNSでの出会いをきっかけに、南伊豆で地域に根ざした開発を行う「南伊豆情報システム」さんの協力のもとで作り上げた、完全自作の予約システムですね。

——自作とはすごい、そのシステムは、どのような仕組みなんですか?

フリーサイトが抱える「行ってみたら混雑していてテントを張る場所もなかった」という最大の課題を解決するため、システムには独自の「面積換算」ロジックを組み込んでいます。

予約時に入力された人数や車の台数に応じて、たとえば、システム内部で「大人1人=10pt」「子供1人=5pt」「車1台=20pt」のように独自のポイントを割り当て、その合計値が場内全体の許容上限に達した瞬間に、自動で予約を締め切ります。

これにより、システムが自動で「場の混み具合」を管理し、お客様一人ひとりの快適なスペース(余白)を確実に守っています。この「上限付きフリーサイト」という仕組みこそが、neguraの顧客満足度を支える技術的なベースとなっています。

データで見る顧客像:稼働率4割、ソロ4割、秋冬ピーク、バイク比率6%超の理由

——キャンプ場の人気ぶりや、お客さんの特徴を教えてください。

2024年はおかげさまで多くの方にお越しいただきました。稼働率は41.7%で、全国平均(19.6%)[^2]の2倍以上を記録しています。

驚くべきことに、全組数の4割強がソロキャンパーです。これはかなり高い比率だと思います。

実は、もっと面白いデータがあって、土曜日だけで全体の約3割のお客さんが集中するんです。平日は本当に静かで、その分ソロキャンパーの比率がさらに高くなる。つまり、平日は完全に「一人の時間を大切にしたい人たちの聖域」みたいになっているんですよね。

それから、意外だったのがバイクでいらっしゃるお客さんが全体の6%以上もいること[^3]。これって結構高い数字だと思うんですが、やはり景色の良さとか、ツーリングの目的地として選んでもらえているのかなと。

リピーターの方も多いのですが、今でも新規のお客さんが絶え間なく来てくださるのは、本当にありがたいと思っています。

あえて「KPIを追わない」経営——理念の完成がもたらす持続可能性

——開業から約3年、利用者数が継続的に成長していますが、今後の重点施策を教えてください。

それが、特にないんです。

僕のキャンプ場は、開業時に決めた「自分が行きたいと思うキャンプ場を作る」という理念が、すでに完成していると思っています。

だから、KPIみたいな数値を無理に追いかけてバランスを崩すつもりは全くありません。目指しているのはあくまで「理想のキャンプ場の実現」であって、売り上げは結果として後からついてくるものだと考えています。

これからも、この最初の気持ちを忘れずに、自分の信じる「良いもの」を作り続けていくだけ。それが僕にとって一番大事なことです。本当に、こんなことを言えるくらい周りの皆様に恵まれたなと自分でも感じますね。

設備という意味では今度、受付棟の改築は計画しています。現在の受付棟をDIYで改修する予定で、ガレージキットを活用しながら来年から着手する予定です。お客様により快適な空間を提供できるよう、機能性とデザインの両面から検討を進めています。

第3章:運営哲学の実学——「性善説」をビジネスとして成立させる技術

月30万円という低コスト運営と高いリピート率。その収益モデルを根底で支えているのが、渡部氏の「性善説」に基づいた独自の運営哲学だ。なぜ無料キャンセルや現地決済でもビジネスが成立するのか。そして、移住者として地域とどう向き合うのか。ここでは、彼の哲学が実務として機能する技術に迫る。

なぜ「無料キャンセル・現地決済」でも成り立つのか?

——予約の公平性と「常に無料キャンセル」の運用はどのように両立していますか?

「常に無料キャンセル」というポリシーは、お客様に気軽にご利用いただきたいという想いから設けています。例えば体調を崩されたり、天候が悪化した際に、気兼ねなくキャンセルできるようにしたかったのです。

このルールを悪用し、大量に予約を押さえるといったケースを懸念する声もありますが、基本的にはお客様の良心を信じる「性善説」で運用が成り立っています。もちろん対策がゼロというわけではなく、自社開発の予約システムで複数の予約を検知できるようにしています。

あまりにも多い場合は「このままだと、皆さんのための無料キャンセルというルールが続けられなくなってしまうのですが、僕は続けたいんです」と、丁寧にお願いのメールを送るようにしています。そうすると、ほとんどの方が理解してくださいますね。次善策としてひとりあたりの予約数を制限する、ということも考えていますが、幸いにもそういう状況になっていません。

——事前決済の導入と今後の方針について教えてください。

事前決済の導入は、今のところ考えていません。理由は大きく2つあります。

1つ目は、技術的なリスクです。

予約システムは自前で開発しているのですが、決済システムを組み込むとなると、その品質担保が非常に難しくなります。私自身が以前、金融系のシステム開発に携わっていた経験から、決済が絡むシステムのバグがどれだけ大きな問題になるかを理解しています。現在の開発体制で、お客様にご迷惑をおかけしないレベルの品質を担保するのは困難だと判断しました。

2つ目は、ユーザー体験の観点です。

私自身がキャンパーとして、「ふらっと行って、気が変わったらやめる」という気軽さが好きなんです。何週間も前から予約してカードで支払いを済ませてしまうのは、どうも窮屈に感じてしまう。お客様にも、もっと気軽にキャンプに来てほしい。事前決済を導入しないことでキャンセル料はいただけませんが、それ以上に、お客様の体験価値や気軽さを優先したいと考えています。「自分が行きたいと思えるキャンプ場を作る」という理念を、短期的な利益よりも優先しているという具体例の一つでもあります。

ふるさと納税への参加——移住者だからできる地域貢献とブランディング

——キャンプ場の利用券やオリジナルのシェラカップを出されていますが、ふるさと納税に取り組まれている狙いを教えてください。

ふるさと納税を始めたきっかけは、所在地の静岡県函南町からお声がけいただいたことです。町内でふるさと納税に協力してくれる事業者を増やすプロジェクトが立ち上がり、その最初の一つとして選んでいただきました。

キャンプ場を始めるにあたり、特定の町でというこだわりが有ったわけではなくて、たまたま自分が既に移住して住んでいた函南町になった。運営を続ける中で、neguraが町に人を呼び込んでいるという事実が数字として見えてきたとき、地域に貢献できることの喜びに気づきました。移住者だからこそわかる町の魅力もありますし、自分だからこそできる形で町を盛り上げるお手伝いができれば、という想いが強いですね。

——実際に始めるにあたって大変ではありませんでしたか?自治体へはどのようにお話を進められたのでしょうか?

役場とのやり取りは、驚くほどスムーズでした。これは、これまでの仕事の経験が活きた部分かもしれません。要点や質問点を明確にし、必要な資料を準備して相談に臨むことで、役場の方々も非常に親切に対応してくださいました。

むしろ、キャンプ場設立の際にお世話になったので「恩返しをしたい」という気持ちが大きくてやってます。ふるさと納税で売上が大きく伸びるわけではありませんが、お世話になった町や地域が好きだから、何かできることがあるなら面白いじゃないか、という趣味に近い感覚で取り組んでいます。

——具体的な成果や利用されているシステムについて教えていただけますか?

返礼品はキャンプ場の利用券とシェラカップです。開始1年足らずですが、納税額は昨年の16万円から今年は36万円へと倍以上に増えており、手応えを感じています。

プラットフォームは、最初に町から紹介された「さとふる」をメインに利用しつつ、最近では「ふるさとGO」という沼津市の企業が開発した新しいサービスにも参加しました。これは、現地での支払いを直接ふるさと納税で代替できる画期的なシステムで、お客様にとっても利便性が高いようです。

SNSでの発信が、こうした新しい連携にも繋がっているのかもしれません。

第4章:未来への提言——キャンプ場業界と個人のキャリア

渡部氏のユニークなキャンプ場経営は、単なる成功事例に留まらない。それは、既存の業界の常識に疑問を投げかけ、これからのキャンプ場のあり方や、個人がキャリアを築く上での新たな可能性を示唆している。最終章では、neguraの実践から見えてきた業界への提言と、未来のキャンプ場クリエイターたちへのメッセージを探る。

なぜ夏が「最も静かな時期」なのか? —— 一般常識と真逆の繁忙期

——年間を通した稼働率や、季節ごとの特徴はありますか?

面白いのは、季節による顧客動態の違いです。一般的なキャンプ場が夏にピークを迎えるのに対し、当施設は完全に逆で、秋と冬で年間売上の約6割を占めます。特に10月から12月にかけては、まさにかき入れ時。逆に7月、8月は一年で最も静かな時期になります。

もちろん最近「夏が暑すぎる」というのもあると思うのですが、これって多分うちのお客さんが「人混みを避けたい」「本当の自然を求めている」層だからだと思うんです。夏休みの賑やかなキャンプ場より、紅葉の中で焚き火を楽しんだり、冬の澄んだ空気の中で星空を見上げたりする方を好む。そういう「ちょっと通好み」なキャンパーが多いのかもしれません。

そうした傾向を裏付けるように、全体の4割強がソロキャンパーというのは、一般的なキャンプ場と比べてかなり特徴的だと思います。

特にソロキャンパーを意識したわけではないんです。収益性を考えても、ソロ向けに特化するつもりはありませんでした。ただ、自分自身が『一人で静かに過ごせる場所が欲しい』という想いで、隣のテントとの距離感やスペースを大切にした結果、自然とソロで来られる方にも居心地が良いと感じていただける空間になったのかもしれませんね。

受け入れ組数でいうと最大30〜35組ほどですが、組数よりもお客様一組あたりのスペースを大切にしています。目安として一組あたり15m×15mほどの広さを確保できるように割り当てています。詰め込めばもっと入れるかもしれませんが、隣のテントが気になるようなキャンプ場にはしたくない。この「余白」こそがneguraの魅力だと考えています。

看板盗難事件で見えた「善意の連鎖」—— 鉄工所が手を差し伸べてくれた理由

——最近の運営で特に印象に残っている具体的なエピソードはありますか?

看板が盗まれた事件は、印象に残っています。私は性善説を信じて運営しているので、こうしたことがあるとやはりショックは大きいです。しかし、その顛末をSNSで発信したところ、投稿を見てくれた鉄工所の方が「新しいものを作りましょう」と、新しい看板を製作してくれたのです。

悪いことをする人もいますが、それ以上に良い人の方が多い。

この出来事を通して、自分の信じていることは間違っていなかったと再確認できました。薪の夜間無人販売なども続けていますが、これもお客様を信じているからこそ。

性善説に基づいた運営は、これからも続けていきたいですね。

「自分の遊び場に友達を招く感覚」—— 業界への提言

——キャンプ場の業界について思っていることがあれば教えてください。

キャンプは「遊び」の業界です。だからこそ、運営する側もあまり堅苦しく考えず、「どうやったらもっと楽しくなるか」という遊び心を大切にしてほしいなと思います。

私自身、生活のために運営しているのはもちろんですが、気持ちの根底にあるのは「自分の最高の遊び場に友達を招く」という感覚です。

この景色がいいよ、直火もできるよ、と自慢の場所を共有するような。そんな気持ちで取り組む人が増えたら、業界全体がもっと面白くなるのではないでしょうか。

——ちなみに、ビジネスの視点で注目しているキャンプ場さんはありますか?

正直なところ、あまり他のキャンプ場をビジネス視点で見ることはありません。ただ、業態として面白いと感じるのは、たとえば八ヶ岳のフォークウッドさんみたいに、サウナとキャンプを組み合わせている施設ですね。一時期、自分でもやろうかと考えたこともありました。

しかし、サウナにはサウナのカルチャーや奥深さがあります。キャンプと同じくらいの熱量と愛情を注げないのであれば、中途半端なものは作れないと思い、断念しました。キャンプブームと同様に、一時の加熱感が過ぎたサウナ業界の動向は、キャンプ業界にとっても参考になる部分があるかもしれません。

——他のキャンプ場オーナーさんとの交流はありますか?

実は、他のキャンプ場のオーナーさんがよく来てくれるんです。情報交換を歓迎していて、お互いの運営について話し合うのはとても勉強になります。ただ、DMなどでの相談よりも、ぜひ直接来てほしいと思っています。実際にキャンプ場の雰囲気を感じてもらって、リアルな体験を共有できるからです。

業界全体がもっと盛り上がるためには、こうした横のつながりも大切だと考えています。

大企業経験は「独立の武器」——元SEが語るキャリアの再評価

——最後に、何か読者の方にメッセージがあれば!

今回のインタビューを通して自分の経歴を振り返り、改めてシステムエンジニアの経験が活きていると感じました。特に、私のように企業でのお仕事などを経験された方は、自分で思っている以上に多くのスキルを身につけているはずです。

プロジェクト管理、人間関係の調整、お金の計算、顧客との交渉など、

会社の中では一つの歯車かもしれませんが、独立して一人で事業を始める上では、それらすべてが強力な武器になります。

仮に自分では「評価されていない」と感じていたとしても、起業するにあたって有用なスキルが既に身についているかもしれません。

自分のスキルという「素地」に、キャンプが好きだといったような「自分の価値観」を掛け合わせれば、面白いことができる可能性は十分にあります。

今はAIという強力な相棒もいますから、一人で事業を始めるハードルは格段に下がっています。

責任はとれませんが(笑)、挑戦を考えてみる価値は、きっとありますよ。

【総括】明日から活かせる「negura流」経営の3つの鉄則

今回のインタビューから見えてきたのは、「利益を追求しない」という哲学が、いかにして持続可能な成功モデルを生み出すかという逆説的な真実だ。明日から自身のビジネスに活かせる3つの鉄則をまとめた。

- 「自分が最高の客」であれ

渡部氏の判断基準は常に「自分がキャンパーとしてどう思うか」だ。水場の設計から電灯の不設置に至るまで、徹底した顧客目線が、他にはない独自の体験価値を生み出している。小手先のマーケティングではなく、プロダクトそのものを磨き上げることこそが、最強の戦略であることを示している。 - データから「独自の強み」を発見せよ

渡部氏は当初ソロキャンパーを意識していなかったが、「ソロキャンパーが4割」「秋冬がピーク」といったデータから、自身のキャンプ場が持つ独自の強みを客観的に発見した。感覚だけに頼るのではなく、結果をデータで客観的に把握し、自身の強みを再認識することが、事業を継続する上での羅針盤となる。 - 「性善説」を仕組みで支えよ

無料キャンセルポリシーは、顧客との信頼関係の証だ。しかし、それを単なる性善説で終わらせず、自社開発の予約システムによる監視や、いざという時の丁寧なコミュニケーションで支えている。理想を理想論で終わらせないための、現実的な仕組み作りが不可欠である。

【編集後記】「データドリブンな直感経営」の可能性

「金儲けが第一じゃない」——一見、ビジネスとは正反対に聞こえる渡部氏の哲学だが、実は極めて戦略的な経営手法と言えるのではないか。徹底した顧客体験重視が高いリピート率を生み、口コミによる集客でマーケティング費を削減。結果として月30万円未満という驚異的な低コスト運営を実現している。

今回の取材で最も印象的だったのは、渡部氏が「理想論」と「現実論」をうまく切り替えて使い分けていることだ。性善説に基づく無料キャンセルポリシーを掲げながら、裏では自作システムで不正利用を監視する。「ビジネスに興味がない」と語りながら、データに基づいて冷静に価格を調整する。このハートは熱く、頭はクールに、というギアの切り替えこそが、持続可能な経営を支える秘訣なのかもしれない。

利益を追求しないことで、むしろ持続可能な収益構造を構築する——渡部氏の手法は、利益だけでなく「意義」を重視するパーパスエコノミー時代の顧客重視経営の理想形であり、自身の哲学を貫いた結果をデータドリブンに分析し、新たな強みを発見する好例でもある。彼はまさに、自らのこだわりと発信力でファンを巻き込む「キャンプ場クリエイター」と呼ぶべき存在なのかもしれない。

【施設情報】negura campground 利用ガイド

- 施設名: negura campground

- 所在地: 静岡県田方郡函南町平井1689-55

- アクセス: 東名高速道路沼津ICから約40分。従来のカーナビでは表示されない場合があるため、「negura campground」でGoogleマップ検索推奨。都心から約2時間。

- 電話番号: 非公開

- 営業時間・定休日: 年中無休(4月〜10月は草刈りのため木曜休業あり)。不定期休業日あり。

- 料金体系: 大人1,500円、小・中学生1,000円、未就学児無料。車1,500円、オートバイ1,000円、自転車1,000円。季節変動料金あり。

- 支払い方法: 現金・キャッシュレス決済対応。予約時の事前決済は不可、現地受付時にお支払いください。

- 利用可能人数: 各サイト入場制限あり。

- 設備概要: ウォシュレット付き清潔トイレ、お湯が出る炊事場、灰捨て場。Wi-Fi(tsudoi、mujinaサイトのみ)。ゴミは持ち帰り。

- 運営会社: 個人

- オープン日: 2021年12月

- 関連リンク: 公式Webサイト、公式Instagram 、オーナーXアカウント

【Q&A】未経験からのキャンプ場開業、3つの要点

本記事の内容を踏まえ、キャンプ場経営を目指す読者から寄せられそうな質問に、OUTSIDE WORKS編集部が回答します。

Q1. 未経験からキャンプ場を開業する際に、最も重要なことは何ですか?

A1. 渡部氏の事例が示すように、まずは「自分が心から行きたい、理想のキャンプ場は何か」という揺るぎないコンセプトを確立することが最も重要です。また、本文中で「SEの経験が活きている」と語られている通り、キャンプとは全く異なる業界で培ったスキル(プロジェクト管理、交渉力、ITリテラシーなど)が、運営において強力な武器になります。自身のキャリアを棚卸しし、そのスキルをどうキャンプ場経営に活かせるかを分析することをお勧めします。

Q2. 開業にあたり、資金調達はどのように考えれば良いでしょうか?

A2. negura campgroundが銀行借入ゼロでスタートしたように、必ずしも大規模な初期投資が成功の条件ではありません。クラウドファンディングで共感してくれるファンから資金を集めたり、自己資金の範囲でスモールスタートを切り、売上に応じて段階的に設備を拡充していく方法は、特に個人で始める際の初期リスクを抑える上で非常に有効な戦略と言えるでしょう。

Q3. 集客のために、どのようなことから始めるべきですか?

A3. SNSの活用は欠かせませんが、渡部氏の戦略は示唆に富んでいます。単に綺麗な写真を投稿するだけでなく、Twitter(X)では運営者の哲学やこだわりを文章で伝え、Instagramでは世界観をビジュアルで表現する、といった媒体ごとの特性を活かした使い分けが重要です。自身の言葉で「なぜこのキャンプ場をやるのか」というストーリーを語ることが、共感を呼び、ファン獲得の第一歩となります。

[^1]: 最初に計画の全体像と仕様を厳密に定義し、設計、実装、テストといった各工程を滝(ウォーターフォール)の水が落ちるように、後戻りせず順番に進めていく開発手法。

[^2]: 一般社団法人日本オートキャンプ協会発行『オートキャンプ白書2024』によると、キャンプ場の平均稼働率(全国平均)は2023年:19.6%(前年から低下だが高水準維持)、2022年:20.7%(過去最高を更新)、2021年:20.4%となっている。neguraの41.7%は全国平均の2倍以上の実績を示している。

出典: https://www.autocamp.or.jp/activity/publication/

[^3]: 一般社団法人日本オートキャンプ協会発行『オートキャンプ白書2024』によると、キャンプ利用者の交通手段のうちオートバイ(バイク)が占める割合は、全国平均でわずか2.2%。ミニバン(29.3%)やSUV(15.9%)が主流の中で、この数値はnegura campgroundが平均の3倍ものバイク利用者を惹きつけていることを示す。特にソロキャンパーに限定してもバイクは4番目に多い交通手段であり、同キャンプ場のバイク利用率の高さが際立つ。

出典: https://www.autocamp.or.jp/activity/publication/

OUTSIDE WORKS(アウトサイドワークス)は、アウトドア事業者向けのビジネス特化型Webメディアです。アウトドア好きの皆様、アウトドア業界で働く方々や、これからこの分野でキャリアを築きたいと考えている皆様に、実践的な経営ノウハウと業界の最新動向をお届けしています。

株式会社Okibi代表。

アウトドア業界のDX推進や事業支援を手がけ、キャンプ場運営やWebメディア 「OUTSIDE WORKS」 を運営。さらに、キャンプ場のデジタルツイン化を実現する 「キャンビュー」 を開発し、アウトドア体験の革新に取り組む。

業界の発展と新しい価値創出を目指し、挑戦を続けている。